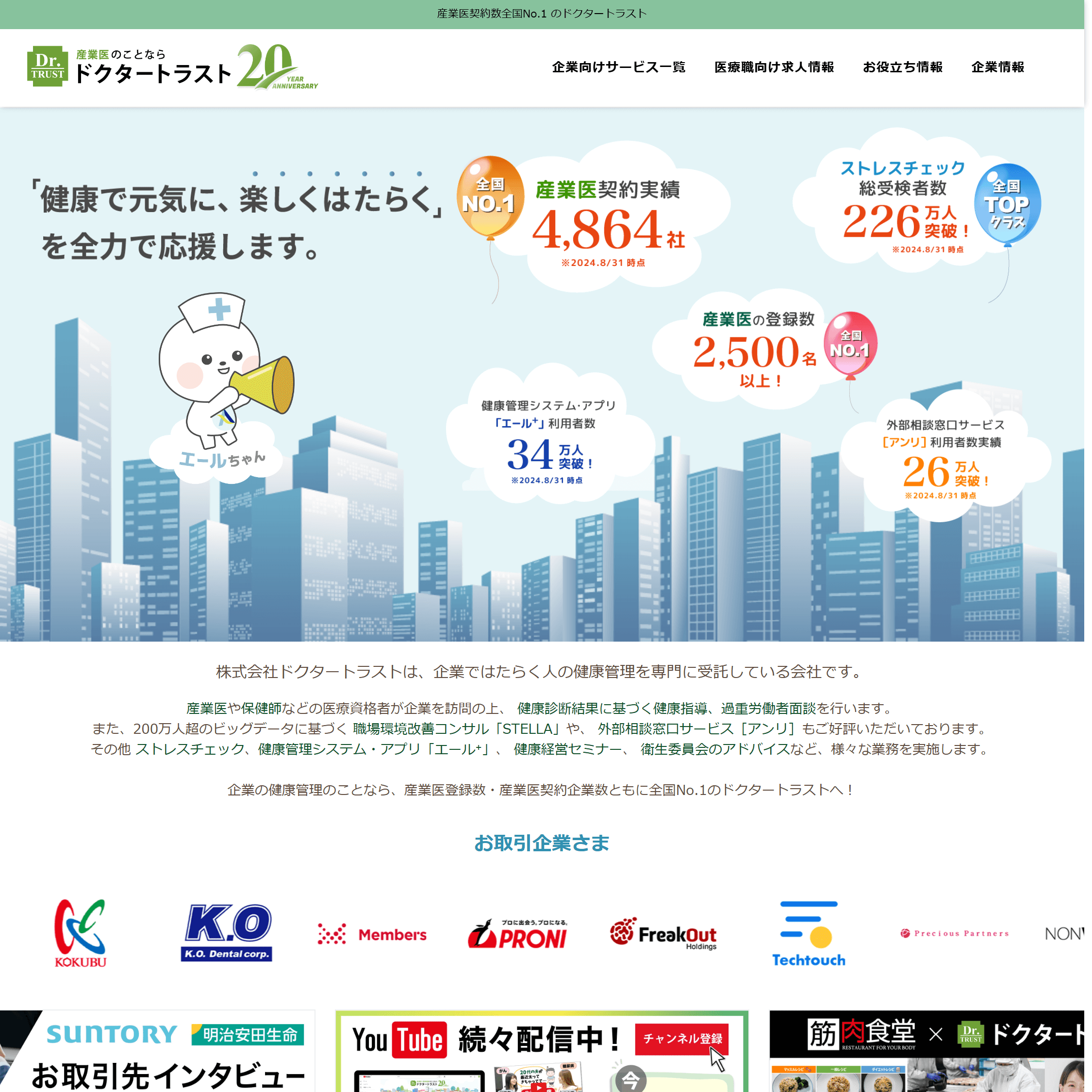

近年、従業員の心身の健康と幸福に注目した「ウェルビーイング(Well-being)経営」が注目されています。身体的・精神的・社会的な側面すべてを満たす職場づくりが社員のエンゲージメント向上や生産性の強化、企業価値の向上につながります。

このような考え方は世界中に広がっているものの、国内ではまだ浸透していないのが実情です。ここでは、成功企業の事例を基に、ウェルビーイング経営を取り組む際のポイントや注意点を解説します。

ウェルビーイング経営とは?

ウェルビーイング経営とは、従業員一人ひとりの心身の健康だけでなく、働く意義や人間関係、社会とのつながりといった広い意味での「幸福(ウェルビーイング)」を重視する経営のことです。近年、単なる健康経営を超えた概念として注目されています。

このアプローチは心の豊かさと社会的なつながりの両立を目指しており、従業員だけに留まらず、取引先の企業や地域社会など自社に関わるすべてのステークホルダーの幸福を追求しています。企業の理念や価値観と結びつけて実践されることが多く、持続可能性(サステナビリティ)やダイバーシティ&インクルージョンとも親和性が高いといわれています。

経営戦略に組み込むことで、社員の満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に企業の持続的な成長にもつながります。

実践することで得られるメリット

ウェルビーイング経営を取り入れることで、企業にはさまざまなポジティブ効果がもたらされます。ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。

従業員満足度の向上

ウェルビーイングの考え方を意識的に経営戦略に取り入れることで、従業員が安心して働ける環境が整備されます。福利厚生や柔軟な働き方の導入、働きがいを感じられる制度などがあることで、会社への信頼感や職場への愛着が高まり、満足度の向上につながります。

生産性の向上

心身ともに健やかな状態にある従業員は、集中力や判断力が高まり、業務効率の向上が期待できます。さらに、チーム内の人間関係が良好になることで、コミュニケーションも円滑になり、企業全体の生産性の向上に期待できます。

また、ウェルビーイング経営は、経費の節約にも貢献します。生産性が上がることで人件費を抑えられ、社員の健康維持により医療費の削減にもつながります。

従業員の離職防止・新たな人材確保

ウェルビーイング経営に取り組む企業は、外部からも「働きやすい企業」として認識されやすくなります。結果として人材確保がしやすくなり、既存社員の離職防止にもつながります。

企業の魅力が高まることで企業のブランドイメージがアップし、求職者から選ばれる存在になることができます。

ウェルビーイング経営の成功事例

近年、ウェルビーイング経営への取り組みは世界的に広がっており、実際に成果を上げている企業も増えています。ここでは、先進的な取り組みを実施している3社の事例を紹介します。

トヨタ自動車

トヨタ自動車は、国内外に拠点を持つ日本を代表するグローバル企業です。「幸せの量産」をミッションとして掲げ、心身ともに健やかに働ける職場環境づくりを推進しています。

具体的には「週に2回、お昼休憩をウォーキングデーとして設定」「肩こりや腰痛などの解消を目的とした健康アプリの導入」「食堂メニューのグリーンサラダを増量」など、社員のニーズに寄り添った施策を多角的に実施しています。そのほかにも、生産性に関する指標・活力に関する指標などを測定し、社員の健康状態の改善に努めています。

さらに、2021年には「Emotional Well-Being研究会」を立ち上げ、従業員だけでなく、関係者すべての幸福を実現することを目指しています。

丸井グループ

丸井グループでは、百貨店事業やエポスカードをはじめ、幅広い分野で事業を展開しています。社会全体が幸せに満ちた場所となることをビジョンに掲げ、ウェルビーイング経営を積極的に推進しています。

主な取り組みとして、経営陣を対象とした「レジリエンスプログラム」と従業員向けの「健康経営推進プロジェクト」を実施しています。前者は、困難な状況でも前向きに対応できる人材・組織を育てることを目的とし、講座形式で知識と意識の向上を図っています。

後者のプロジェクトでは、公募制により集まった従業員がビジョン策定や社内研修の企画に携わっており、ボトムアップ型の推進が特徴的です。その成果として、丸井グループは健康経営優良法人に7年連続で選定されています。

味の素

食品メーカーとして知られる味の素では、「健康」を企業活動の中心に据えた取り組みを進めています。食・運動・睡眠という基本的な生活習慣を軸に、従業員のウェルビーイングを支えるさまざまな施策を展開しています。

中でも「My Health」という従業員専用のウェブサイトでは、個人の健康データを集積・可視化しています。自身の体調を把握しやすくすることで、セルフケアへの意識を自然に高める仕組みとなっています。社員一人ひとりが主体的に健康と向き合えるよう、情報・環境の両面からサポートを行っています。

ウェルビーイング経営を実践する際のポイント

ウェルビーイング経営を導入するにあたっては、理念だけでなく具体的な仕組み・風土づくりが欠かせません。ここでは、取り組みの効果を高めるためのポイントを3つ紹介します。

自社の特徴を踏まえて施策内容を決定する

ウェルビーイング経営に、決まった正解はありません。業種・企業規模・社員構成などにより、求められる施策や優先順位は異なります。そのため、自社の現状や課題、社員の声を丁寧に拾いながら、無理のない範囲で段階的に取り組むことが大切です。

たとえば、営業職の多い会社では外回り中の休憩環境を整えたり、子育て中の社員が多い職場では時短勤務や在宅制度を柔軟に整備したりと、社員のライフスタイルや働き方に合わせた工夫が効果的です。形だけの制度にならないよう現場の声を反映させながら、実効性のある施策を検討しましょう。

労働環境を見直し心身の健康を図る

従業員が健やかに過ごせるようになるには、労働環境そのものの見直しが必要です。長時間労働の是正や休暇取得の促進、柔軟な働き方の導入など、従業員の心身に負担がかからない環境づくりに努めましょう。

また、ストレスチェックや健康診断の結果を活用し、早期のフォロー体制を整えることも重要です。このように制度を整えることで、心と身体の健康の基盤を築くことができます。

コミュニケーションを活発化させる環境づくり

ウェルビーイングは、単なる個人の健康ではなく「つながり」の質も重視されます。上司・同僚との信頼関係や社内コミュニティでの交流、相談しやすい環境づくりなどに取り組むことで、従業員の帰属意識が高まり、仕事に対するモチベーションアップにつながります。

具体的な施策としては「壁や仕切りのないオフィス環境の整備」「対話を促すオープンスペースの設置」「「チャットやSNSなどのデジタルツールの導入」などが挙げられます。このような取り組みにより、日常的なコミュニケーションが活性化され、新しいアイデアの創出や業務上の不安解消につながります。

まとめ

近年、世界中でウェルビーイング経営の取り組みが広がりつつあります。これは、従業員の身体・精神・社会性における幸福を重視する経営手法であり、健康経営を超えた包括的なアプローチが求められます。

働きやすい環境を整備することで、生産性向上・離職率低下・企業イメージの向上などのメリットが得られます。成功企業の多くは、経営層のコミットや組織横断的な体制といった小規模な実践からスタートしており、徐々にスケールする手法を取っています。

自社で実践する際には、まず現状の見直しから始め、スモールスタートで継続的な改善を目指すといいでしょう。本記事が参考になれば幸いです。